赣江之滨,樟树古镇。

初夏的阳光穿透薄雾,洒在樊城堆遗址斑驳的陶皿酒器上。这些沉睡近四千年的器物,默默诉说着中国酿酒文明最初的曙光——

樊城堆遗址出土的陶皿酒器。樟树市博物馆供图

它从商周的古窖中走来,在唐宋的诗篇里沉醉,于明清的市井中飘香,穿越数千年,清香如故。

如今,古老的红褚条石窖池犹在。蒸汽氤氲中,匠人们踩曲的身影,与青铜器上铭刻的酿酒图景,在时光中重叠。

时间的酒

江西省樟树市,古称“药都”,却也是“酒乡”。

樟树的酒文化,始于新石器时代的陶皿,兴于商周的青铜,盛于宋明的蒸馏。考古学家在筑卫城遗址发现的酒器,在吴城遗址发现的青铜尊彝,都在诉说这片土地的酿酒基因。

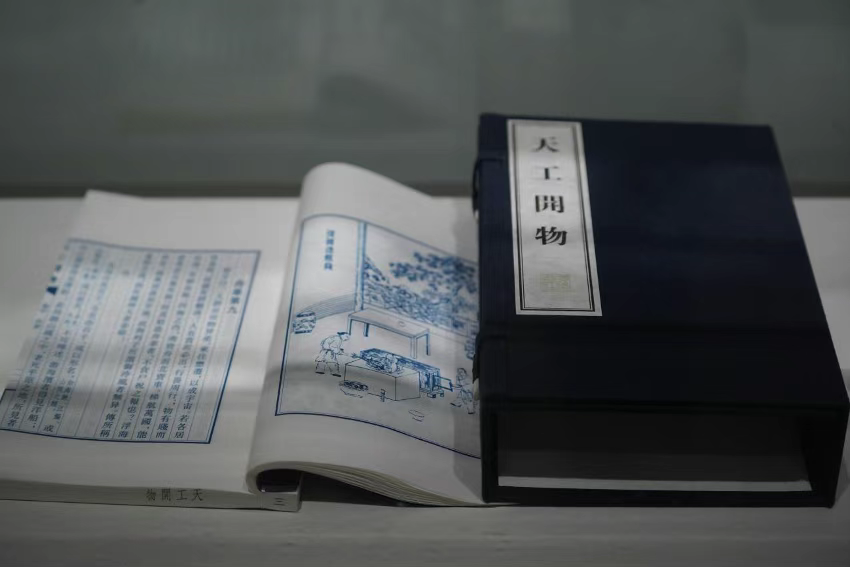

酿酒技艺的密码,深藏于典籍。《天工开物》汲取以“清江土烧”为代表的南方酿造技艺,总结创作出《乃粒》《曲蘖》等篇章,一脉相承的智慧,将樟树的酿酒技艺推向巅峰。

天工开物中关于制曲工艺的的记载。李成城 摄

清光绪年间,娄德清以“清江土烧”为根基,创立“娄源隆”酒楼,一时名声大噪。面对市场涌现的仿冒品,他在酒坛贴上四个“特”字防伪。

这四个“特”字,守护的是不变的品质承诺。

1952年,四特酒厂挂牌;1988年,中国白酒泰斗周恒刚、沈怡芳等专家齐聚樟树,确认了四特酒的独特香型——“特香型”,并总结出工艺真谛:“整粒大米为原料,大粬麵麸加酒糟,红褚条石垒酒窖,三香俱备犹不靠。”

这套工艺如今被凝练为“12353”特香工艺密码:1种原料(整粒赣鄱大米)、2种窖池材料(红褚条石与窖泥)、3类物质大曲(面粉、麦麸、酒糟)、5轮次发酵、3层次摘酒。

四特酒厂里红褚条石垒砌的窖池。李成城 摄

走进四特,红褚条石垒砌的窖池,历经百年微生物的繁衍,成为“活着的文物”。这些窖壁既非泥也非石,却孕育出“一口三香”的传奇。

红褚条石垒砌而成的窖壁,搭配优质窖泥的窖底、窖面,组成独特的红褚老窖池,决定了四特酒的独特风味。

酿酒师傅正在上甑。李成城 摄

历史更迭,四特的红褚条石窖池从未变过。

不变,是因为对风土的敬畏。四特酒的粮、水、曲,始终根植于这片土地。主甑手杨晓林说:“离了樟树的水,酿不出四特的魂。”

匠人的手

杨晓林,一个在甑子(蒸馏设备)边坚守了34年的甑手。每天,他都要挥动铲子上千次,将酒醅均匀地、一层一层地铺洒到甑锅里,每日铲重达10吨以上。

四特酒厂主甑手杨晓林将酒醅铺洒到甑锅里。李成城 摄

铲子在杨晓林的手中,行云流水,收放自如。看似轻盈又简单的动作,对手腕的力量、灵活度要求却极高。

杨晓林说:“匠人的使命,是让传统活在当下。”

暮色中的阁皂山,九龙泉水依然清冽如昔。四特酒厂的窖池里,新一季的酒醅正在窖池中静静发酵。杨晓林俯身捧起一把酒醅,仔细嗅辨微生物活动的气息。

这个动作,与《天工开物》插图中明代酿酒师的身影惊人相似。

变的是时光流转,是检测技术的日益精进;不变的是匠人俯身窖池的姿态,是源自商周的酿酒初心。

四特酒厂门前的石雕剪影在夕阳中拉长,数千前那滴落入陶皿的琼浆,早已化作穿越时空的酒脉,在变与不变的平衡中,酿就永恒的中国味道。

出酒。李成城 摄

在四特酒厂,匠人的故事比酒更醇厚。

清晨,老师傅们探汽上甑,轻、松、准、薄、匀、平,对上甑的判断全凭数十年的肌肉记忆,技巧早已熟练于心;蒸粮时,火候的掌控要精确到秒,多一分则苦,少一分则淡;发酵的酒醅,在陶缸中静默呼吸,匠人俯身倾听。

《天工开物》的作者宋应星,也曾一样执着——三百多年前,他以“贵五谷而贱金玉”的信念记录工艺;今天,四特匠人用科技解析古法,将《曲蘖》篇的智慧转化为“天工九法”。

不论时代如何喧嚣,匠人们始终守着“三不原则”——原料不碎米、工艺不简化、窖池不更材。

“酿酒的功夫,不在手上,在心上。”杨晓林用熟练的手势翻动着酒糟。他的技艺早已传递给年轻人,继续书写这段传承,传承这缕香气。

四特酒厂传统酿酒技艺展示基地。李成城 摄

老手艺的新年轮

“让传统的更传统,让现代的更现代。”

这句刻在四特酒厂墙上的箴言,诠释了传承的真谛。

在“守正”的维度,四特将《天工开物》的制曲法化为现实:面粉、麦麸、酒糟按比例混合,经五次培曲、三次翻曲,历时半年方成“活曲”。

在“创新”的战场,四特酒建立国家级CNAS实验室,检测中心拥有气质联用仪、液质联用仪、气相色谱仪及液相色谱仪等精密仪器,为基酒生产提供全方位质量检测与保障,斩获10余项科技大奖,历史累计获得专利85项,传统工艺被注入数字时代的精准。

四特酒国家级CNAS实验室

在四特,时间仿佛有了两个维度:一面是古法酿造中近乎固执的“慢”——从上甑手法到发酵周期,每一个环节都遵循着世代相传的严谨工序,不急不躁,力求在时间的沉淀中萃取出最纯粹的风味;另一面是匠人心中奔腾不息的“快”——创新工艺的探索、品质极致的追逐,每一滴酒都在传统与现代的碰撞中迸发新生。

今天的四特酒厂,数十年不断代酿造的古窖池旁矗立着智能化车间,光谱仪检测酒质,物联网管控流程,深埋于地下的恒养酒池随时间自然老熟,孕育出一滴滴珍稀老酒。

然而,最后的勾调,一锤定音的,还是老师傅的舌尖。

守艺更守心

名酒来清江,嫩色如新鹅。

从“江西名酒”到“中国特香”,四特酒始终是千年古镇樟树的孩子。窖池边的匠人故事,继续在岁月中发酵。

从曾风靡江西的“铁盖四特酒”,到如今高端的天工系列——天工回味1952、天工20、天工1972、天工12、天工1988;从四特东方韵,到畅销20余年的四特十五年。今天的四特,年基酒产量达6万千升,储能达11万千升。

四特酒文化展厅。李成城 摄

四特酒的香气,在时光窖藏中,化作一代代人心中不散的春风。

樟树的老人常说:“好酒如良缘,需慢慢熬,急不得。”而今,在江西人的餐桌上,总有四特的身影。它见证着一代代江西人的重要时刻,喜宴,团聚,赠礼……这坛酒,藏着四特人对“纯”与“醇”的信仰——酒要纯粹,情要真挚。

风云变幻,浪潮起伏,四特酒厂的门楣几经更迭,但那句“四特酒,特香特醇”的承诺,传承了一代又一代,从未褪色。

它就像一株古樟,根系深扎土地,枝叶伸向天空。

它在“变”,科技给了它锋芒,年轻化产品也正在破圈;它更在“守”,匠人指尖的温度延续着数千年酒脉,红褚条石上裹上了一层层岁月包浆。

当您举杯时,不妨细品——这一盏中,有商周的月光,有《天工开物》的墨香,更有数千年不散的窖香。

来源:新华每日电讯微信公众号