开 篇 语

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。在江西,有这样4位普通人,他们或是俯身故纸堆钩沉史料,或是长途跋涉寻访抗战亲历者,对抗战记忆进行抢救性挖掘、记录,为我们留下弥足珍贵的抗战“备忘录”。他们的足迹与汗水,让那些散落的星火汇聚成照亮前路、辉映未来的火炬。

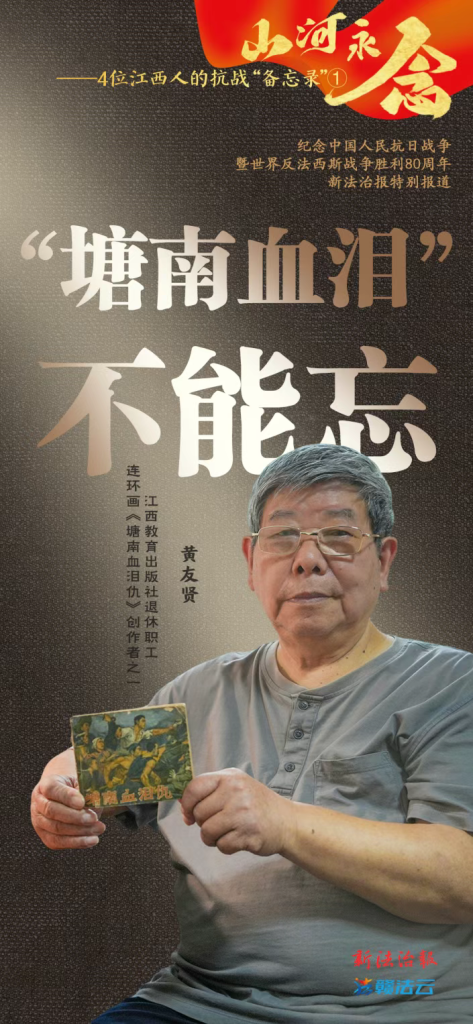

今起,本报推出系列报道,循着黄友贤、戴廷耀、杜青、罗时平4位记录者的足迹,触摸抗战记忆的多元脉络与感人细节。

我们不会忘,那山河破碎、烽火连天的悲壮!我们不能忘,那同仇敌忾、血战到底的勇毅!我们不敢忘,那用生命与鲜血铸就的和平基石!这段血与火交织的历史,山河永念,穿越八十载风雨,依然炽热滚烫!这份铭记,是对历史的深沉致敬,更是对伟大抗战精神的传承与弘扬!

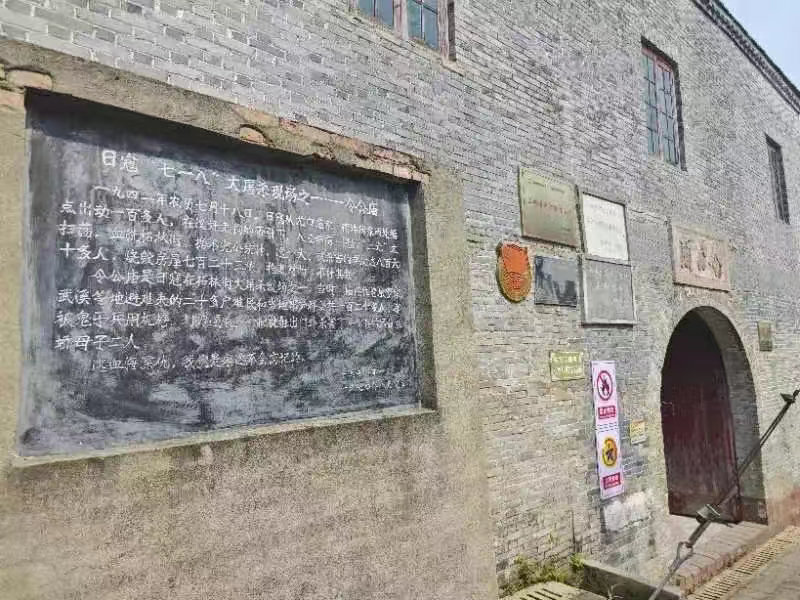

在南昌县塘南镇柘林街,青砖黛瓦的令公庙静立抚河边,一块1970年立的石碑在庙门一侧,无声控诉着80多年前那场惨无人道的屠杀:120多名老百姓殒命,柘林港的水面荡漾着血红色。

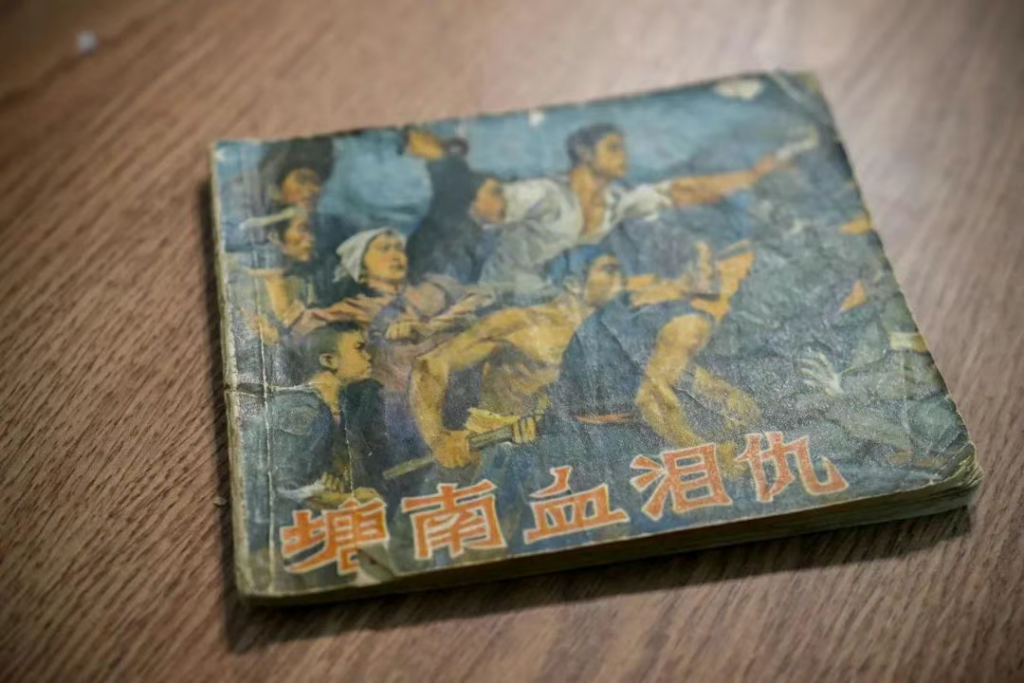

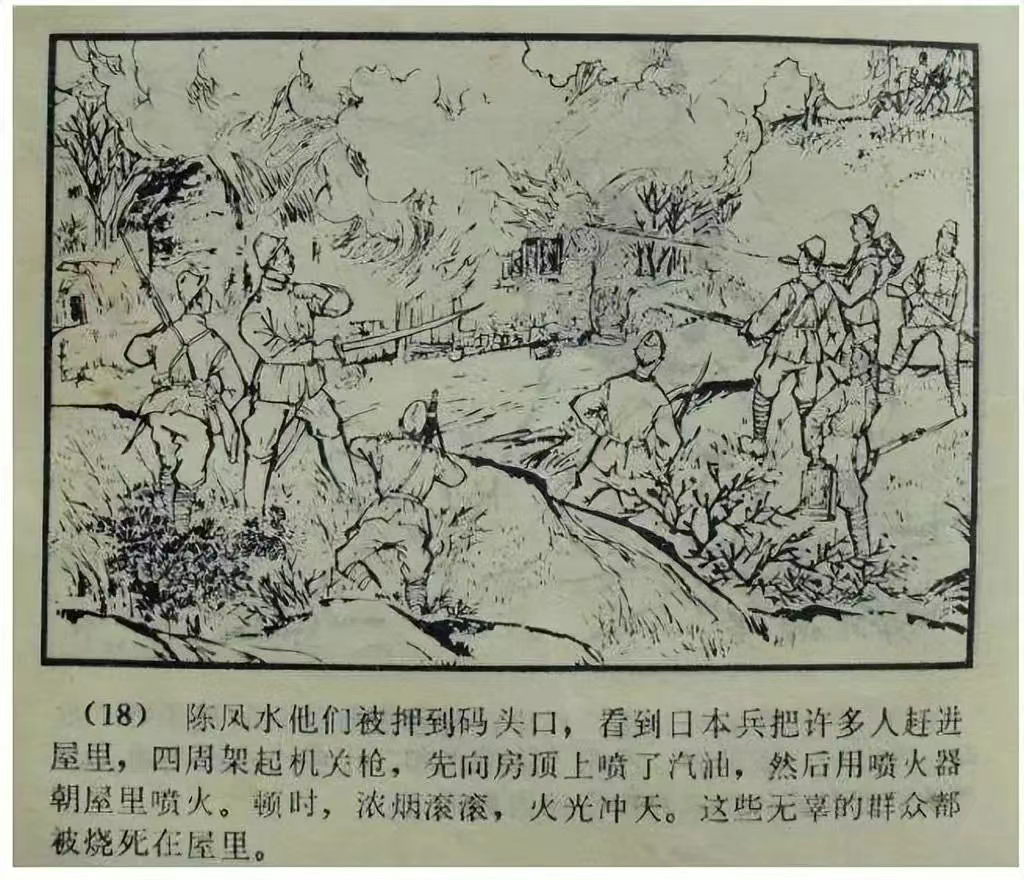

就在立碑的那一年,黄友贤等人努力还原塘南镇的受害历史。他们记下幸存者的名字和当年的所见所闻,把这些人的惨痛遭遇写进连环画《塘南血泪仇》,每一幅画面都在这片土地上可感可知,令公庙也成了一个没有被人遗忘的符号,承载着厚重的历史记忆。正如碑文所言:“我们是永远不会忘记的。”

走访亲历者幸存者

为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,今年4月,一部历史文献纪录片《永远不能忘记》在塘南镇令公庙侵华日军大屠杀遗址开机。江西教育出版社退休职工黄友贤应邀参加开机仪式,他和摄制组一同面对着当年被鲜血染红的河水,再一次悼念惨死在日军刺刀下的同胞们。

1968年,在南昌市子固路小学教书的黄友贤,响应知识青年上山下乡号召,背着铺盖走出学校,前往南昌县塘南公社(现南昌县塘南镇),在那里展开了一段持续大半生的情缘。

黄友贤告诉记者,作为下乡知青,在农忙之余,画各种宣传画是他的主要工作。他住过令公庙二楼,这座始建于南宋末年,为纪念唐代名将张巡而建的历史建筑,位于塘南镇柘林街的街尾。

黄友贤介绍,1969年,在塘南公社领导安排下,他和当地干部、下乡知青等人员一起,遍访塘南大屠杀的亲历者,对外展示那段刻骨铭心的历史。

1942年7月18日,日军在汉奸走狗的带领下入侵塘南,实行“三光”大扫荡,血洗柘林街。当时,令公庙内住着20多户难民和当地部分群众,共计120多人,都被日军用机枪、刺刀逼着赶出门外,在柘林港边的一棵大树下惨遭杀害。

据不完全统计,这一天,日军先后在张家山、西塘沟、观音阁、祖师坛、吴家祠、码头口、令公庙等地杀害群众860多人,烧毁房屋723栋。

用泥塑还原血和泪

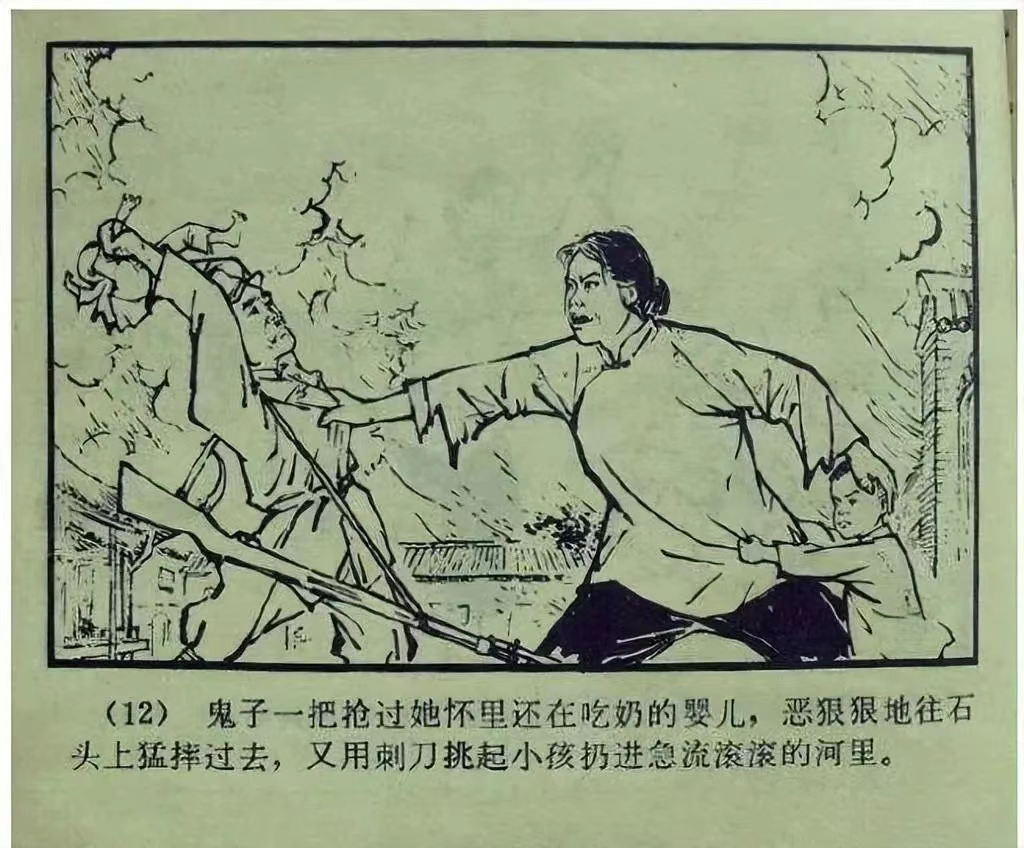

张桂娇母子的逃生经历,是黄友贤印象最为深刻的。他们一家六口人逃难至令公庙时,被扫荡的日寇发现,她的丈夫、婆婆以及两个女儿都被杀害。

“日军正要对张桂娇动刀时,庙里的钟突然被撞响。日军以为出了意外慌忙跑出去,张桂娇母子顺势躲进戏台底下,逃过一劫。”黄友贤说,如今张桂娇母子均已去世,但令公庙的戏台还在。

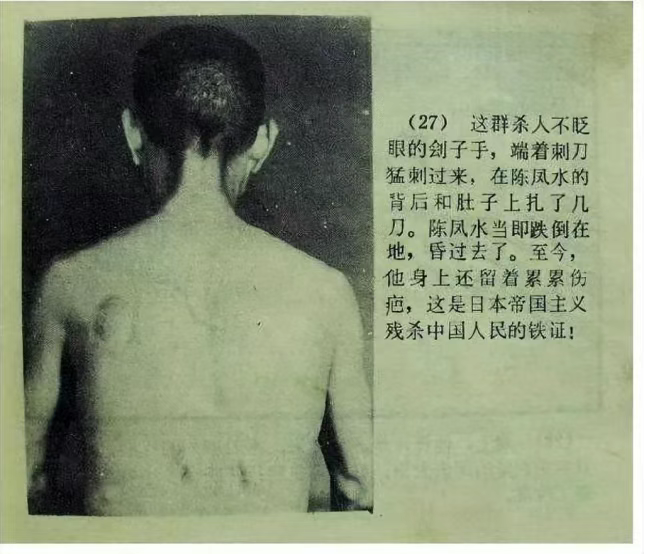

在走访期间,黄友贤见到了被日军当作活靶刺伤后从死人堆里逃出来的陈凤水,看到了他背上留下的伤疤。

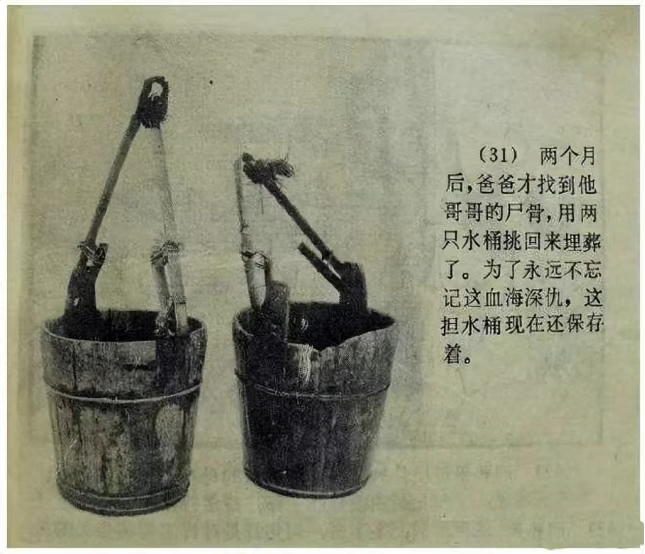

后来,陈凤水发现,自己的哥哥也被鬼子杀害了。两个月后,他父亲才找到儿子的尸骨,并用水桶挑回来安葬。

当时,黄友贤在陈凤水家看到了那两只水桶。在他看来,这些实物、伤疤都是证实那段悲惨历史的铁证。

“当时,别的地方有用泥塑开展宣传教育的案例,公社领导号召我们也试一试。”黄友贤介绍。

把日军在塘南的罪行用泥塑的形式呈现出来并不容易。为此,塘南公社请来了几位专业的老师。在他们的指导下,经过几个月的努力,黄友贤等人办成了比泥塑更加直观的半泥塑展览:人物的头部和手脚是泥塑的,人体骨架是用稻草搭建的,穿上服装,配合彩色的背景画和灯光进行展示。

正是这次展览产生的影响,让黄友贤后来有了参与创作连环画的机会。

连环画揭露日军暴行

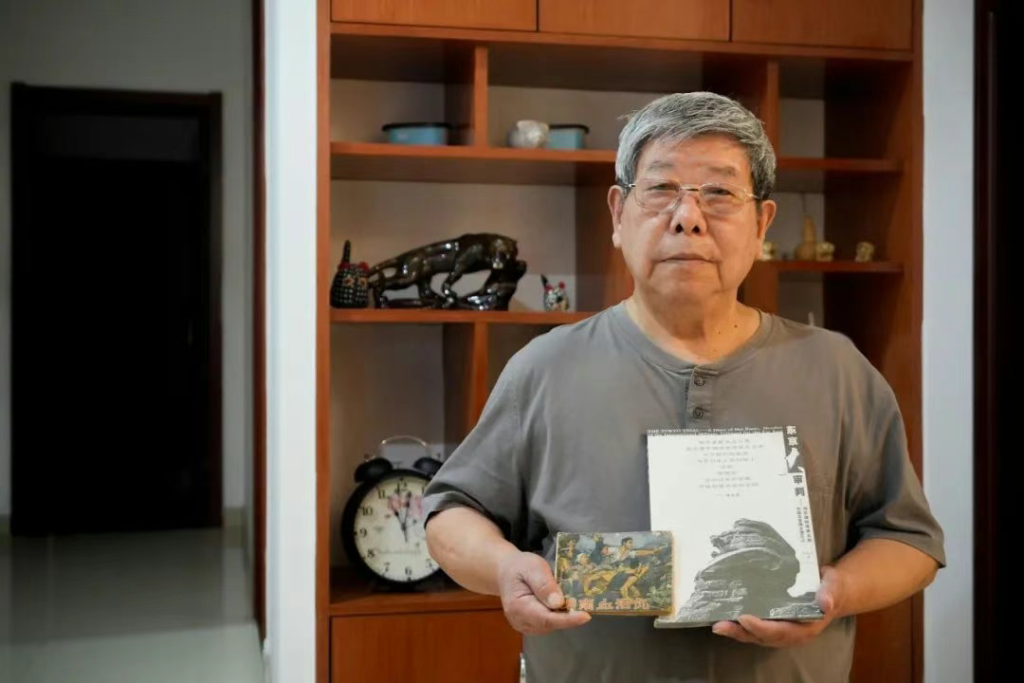

在黄友贤家中,记者见到了连环画《塘南血泪仇》,这本书首印册被他珍藏至今。由于当时销售火爆,黄友贤的这本书是他从市场上淘回来的。

“塘南大屠杀的泥塑展火了之后,江西新华书店决定将展览内容编成连环画出版,创作连环画的任务落在了我和李发昌、李健身上。”黄友贤介绍。

1970年,黄友贤与几位同样非专业出身的同伴,历经近三个月完成连环画《塘南血泪仇》。整本连环画共70余幅画,三位作者一起挤在出版社提供的办公室里,夜以继日探讨、磨合。张桂娇、吴润根、陈凤水等人口述的日寇罪行,在连环画中以更为细致生动的场景呈现。

1970年10月,连环画《塘南血泪仇》出版,首印发行1万本,发行价1角。这本连环画的出版,使得塘南大屠杀这段历史被更多人熟知。在那个教材匮乏的年代,它还成了不少学校的“历史读本”。

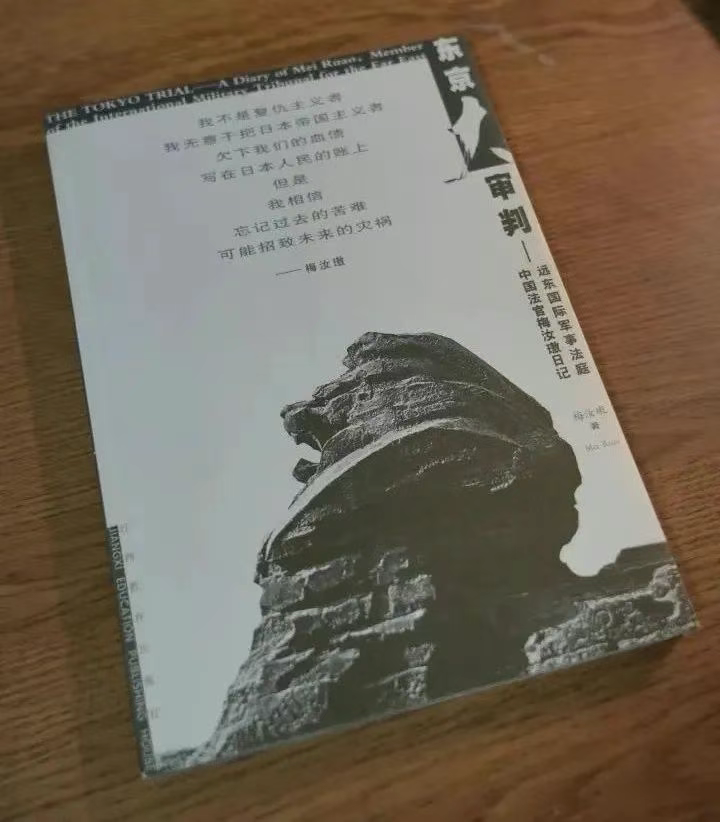

2004年是黄友贤退休的前一年,他在江西教育出版社做图书编辑。当时,他和同事张延、何小来策划选题,准备将梅汝璈1946年至1948年担任远东国际军事法庭中国法官期间的日记结集出版,以此纪念抗战胜利60周年。梅汝璈是南昌梅村人,黄友贤通过梅村的乡亲联系上了梅汝璈的儿子梅小璈,并远赴北京,见到了梅汝璈仅存的珍贵日记。

2005年8月,《东京大审判:远东国际军事法庭中国法官梅汝璈日记》正式出版,黄友贤想起这段经历感慨万千。

永远也不会忘记

塘南镇政府相关负责人介绍,为拍好纪录片《永远不能忘记》,政府工作人员协助摄制组在塘南进行了走访,并联系了很多专家,“我们发现这方面留存下来的资料不多,连环画《塘南血泪仇》为我们提供了很多帮助”。

塘南镇文化站的老站长李寿印是看着《塘南血泪仇》长大的,正是受它的影响,他把保护令公庙、提醒大家牢记历史当作自己的工作。他在令公庙当讲解员,一干就是44年。

吴方洪是《塘南血泪仇》里一位主人公吴润根的儿子。当年,吴润根看着亲人惨遭屠杀,赤手空拳与日军搏斗,身中7刀,最后跳进池塘才躲过一劫。

吴方洪从小就听父亲讲塘南大屠杀的故事,亲眼见过父亲身上的刀疤,他也深受触动参军报国,“父亲的经历影响了我家几代人,我儿子退伍后回到了县里工作”。

今年90多岁的陈正苟是镇上为数不多的屠杀亲历者之一。当时8岁的他在母亲保护下,躲进陈村的祖坟山,亲眼看到村庄的一幢幢茅屋燃起大火,村民们的惨叫声震天。陈正苟的儿子陈坤还记得学校组织去令公庙参观泥塑展的情形,展览还原的日军暴行依然历历在目。

今年是抗战胜利80周年,柘林港的河水早已涤尽血色,黄友贤觉得,那段历史记忆在塘南大地上从未淡去,“不忘过去苦难,方知今日责任”。

来源:新法治报·赣法云客户端