2025年,玉山县仙岩镇平埂村户籍的学子胡跃渊凭借出众才华和不懈努力,成功入选清华大学物理人才攀登计划,高考后顺利被清华大学物理系录取。谈及成长,胡跃渊坦言,自己的进步离不开家庭、学校和社会的鼓励和支持。这份亮眼成绩并非仙岩教育的偶然高光,而是仙岩深耕教育沃土、厚植文化根基后,结出的丰硕果实。

深耕博士文化 奠基人才成长

习近平总书记强调,建成教育强国是近代以来中华民族梦寐以求的美好愿望,是实现以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的先导任务、坚实基础、战略支撑。仙岩“耕读传家”的历史源远流长,仙岩中心小学、仙岩中学、官溪学校等学校皆有百年以上办学历史。在长期的教育实践中,始终秉承家风家训与博士文化深度融合的理念,近年来更创新构建“社会资源+第二课程”体系,将科学家精神、家训传承融入校园文化建设。

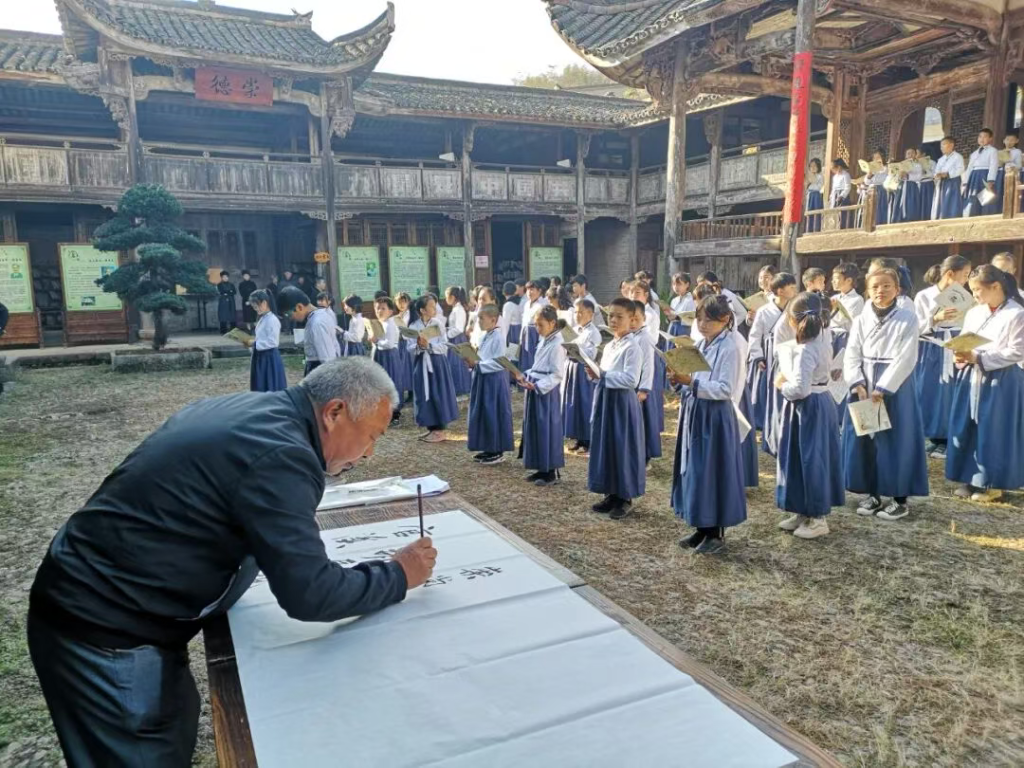

通过举办科技节、读书节,激发学生创新思维与实践能力;组织参观胡氏宗祠、胡仁宇旧居,厚植学生“学以报国”的家国情怀;邀请胡仁宇院士题写校名、县科协专家进校园开展讲座,进一步点燃学生科技报国的志向。

教育是一场多向流动的互动过程,优秀校友反哺机制则是教育成果的“放大器”与“延伸链”,通过物质资源与思想传承的输入,改善教育基础条件,填补教学资源缺口,为教育成果的“硬件升级”提供保障。优秀家乡人才吴华设立“豪仪奖教金”持续资助学校,数学家谢庭藩等优秀校友返校授课,构建起“培养-成才-反哺-再培养”的良性循环,真正实现“培育一人、带动一批、影响一方”的教育成效。

弘扬家训文化 塑造文明乡风

仙岩镇党委政府将家风家训文化作为涵养乡风文明、推动教育发展的重要抓手,多措并举推动传统文化“活”起来、传下去。官溪学校创新开设校外体验课程,组织学生走进胡氏宗祠、胡仁宇旧居,邀请老宣讲员讲述家训故事与科学家事迹;镇内设立“科学家精神教育基地”,着力培育青少年创新精神与求实品格。

仙岩镇广泛开展“一户一家训”“传家训、立家规、扬家风”等主题活动,让家训从族谱文字中走进日常生活,从理论认知转化为行动自觉。如今,村民门楣上悬挂的家训牌匾、社区广场上绘制的家风彩绘,已成为当地一道独特风景,潜移默化中规范着居民言行。镇里设立的“博士墙”、开发的“博士砚”文创产品,更让杰出人才的故事广为流传,为群众树立起鲜活的学习榜样。

仙岩镇通过以家风家训文化为抓手的系列举措,成功将传统文化转化为优质教育资源,在全镇营造出浓厚的崇学氛围,为教育事业发展注入源源不断的精神动力。

家训润泽民生 英才群星闪耀

数百年来,仙岩人民始终坚守“崇学”家风,世代重视教育、兴办学校。早在明代,当地学者胡原曾任县训导,专心整顿学风、推动教育发展,为家族播下“读书兴家”的种子。在这股风气滋养下,仙岩曾涌现“父子三举人、兄弟两进士”的科举佳话,进入现代,更培育出以“两弹功勋”胡仁宇院士为代表的杰出人才。

胡仁宇院士为报效国家,毅然选择转学物理,学成后长期投身核物理实验、核试验诊断等领域研究,为中国核武器事业发展作出卓越贡献。其家族更创下“一门父子四大家”的盛况,人才遍布教育、科学、哲学等多个领域。胡氏宗祠中“广文师范犹存”的楹联,与世代相传的“至乐无声惟孝悌,太羹有味是诗书”家训,共同诠释着仙岩家风“以诗书传家、以教育育人”的核心内涵。如今,这股家风仍在滋养着一代代学子,不仅造就“一家十六大学生”的美誉,更催生出“一村四清北,一桥三清华”的教育奇迹。

近年来,仙岩镇教育成果持续亮眼,镇籍学子累计考取清华、北大的共4人;2025年高考,当地学子再续辉煌,600分以上达5人,1人被保送清华大学,600分以下一本上线人数亦有28人。

从胡跃渊入选清华攀登计划,到黄茅坞村“清北群”现象,仙岩镇的教育实践印证了家风家训、学校教育与政府引导三方合力的缺一不可,从师生之间的共生共长,到家校之间的责任共担,再到社会与自我的双向适配,教育的意义早已超越知识传递,成为人与人、人与世界、人与自我的深度对话,最终助力每个人成长为更好的自己,朝着“培育时代英才”的目标不断迈进。(记者 祝奕洁)