编者按:玉山自古以来就有着崇文尚教的传统,文化底蕴深厚。历届县委、县政府始终铭记为党育人、为国育才的初心使命,将办好人民满意的教育视为重大责任。特别是近年来,县委、县政府坚持教育优先发展战略,紧扣新时代教育工作高质量发展要求,出台并实施一系列改革措施,推动玉山教育事业再上新台阶。本次“智汇玉山·教育强县”宣传活动,将从“中国博士县的现代回响”“教育强县的战略部署”“三尺讲台教师风采”“学生多元发展成长”“全社会尊师重教”等五个方面,展示玉山教育取得的丰硕成果。我们希望通过这次活动,进一步引导全民营造尊师重教的浓厚氛围,激励全县上下齐心协力,在“建设江西教育强县”征程中再创玉山教育新辉煌。

玉山:崇文润“玉” 汇智成“山”

——“中国博士县”教育基因的传承与发展之一

挖掘文化根脉传承教育基因

冰溪河流水潺潺,倒映着千年文脉——这是玉山人民的母亲河;

怀玉山峰峦叠翠,绵延着世代书香——这是玉山文脉的发祥地。

玉山,地处赣鄱源头、吴楚故地,因“天地遗玉、山神藏焉”而得名,面积1732平方公里。

玉山,这座始建于唐证圣(695年)年间,至今已有1300多年历史,不仅人才辈出,更因诞生了中国历史上最年轻的状元之一汪应辰等139名进士,走出了我国胸外科奠基人黄家驷、“两弹”功臣胡仁宇、肿瘤学家程书钧、“科学家伉俪”詹裕农和叶公杼夫妇、中国材料科学家陈立东、中国北斗导航芯片引领者周文益、微生物学领域专家吴酬飞、自然科学研究专家吴伯增等9名院士,中国航天工程科学家胡其正、数学家谢庭藩、新中国成立后首批18名博士之一的高能物理学家黄朝商等工作在国内外多领域的1000多名博士、9000余名硕士,被誉为“中国博士县”。

钟灵毓秀的玉山,耕读文化历久弥新、弦歌不辍,赣鄱人才灿若星辰、层出不穷。这一切成绩的取得,与玉山县自古崇文尚教、文脉悠长的传统分不开,与玉山“建设江西教育强县”的定位及坚持“把教育放在优先发展”的战略地位分不开。

据史料记载:唐末时期,玉山县就有孔庙、学宫、私塾等教育场所。到了宋代,玉山县令杨文逸在金刚峰东麓创建书院“杨亿精舍”。南宋初,在怀玉山金刚峰之南,建造了草堂书院,后改称怀玉书院。草堂书院以其悠久的历史、深厚的文化底蕴、名儒荟萃的学术氛围以及独特的建筑风格,与江西白鹿洞书院、白鹭洲书院、鹅湖书院、象山书院“四大书院”齐名,成为中国古代书院教育的杰出代表。朱熹、吕祖谦、陆九渊、吕怀、赵佑、徐兆麟等名儒相继在此讲学,朱熹留下的著名《玉山讲义》,成为后世学者研究和传承理学的重要文献,也是中华优秀传统文化的重要组成部分。

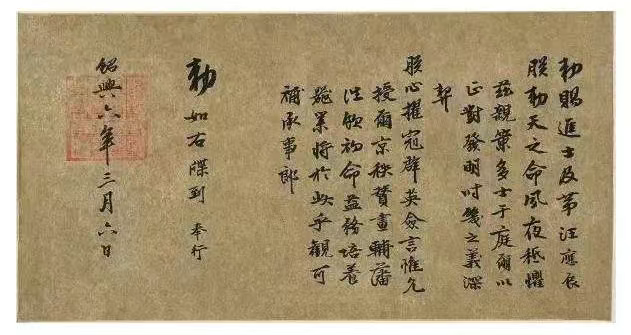

汪应辰,号玉山先生。这位从紫湖镇枫叶村汪坞走出来的寒门学子,十八岁时参加殿试被擢为第一,成为中国科举史上最年轻的状元之一,官至端明殿翰林学士,封玉山开国男,晋上饶侯,是南宋时期杰出的政治家、文学家和教育家。他著有《唐书列传辩证》《玉山翰林词草》《玉山表奏》《文定集》等四部著作,其中《文定集》被收入《永乐大典》和《四库全书》,他的学术思想和教育理念对后世产生了深远的影响。汪应辰还在武安山下建立端明书院并讲学,为家乡培养人才、收藏书籍、发扬学术、传承文化,为家乡教育事业发展作出重要的贡献,也为中国古代教育史留下了浓墨重彩的一笔。

玉山清代考棚旧称试院,是全国唯一保存完整的县试场所,被列为第八批全国重点文物保护单位。清乾隆五十七年(1792年),玉山知县丁如玉始建玉山考棚,它由四幢建筑组成,建筑面积1600平方米,占地近3000平方米,为合院式布局,两厅相对而立,可容纳100名童生应试。这是长江以南仅存的两处记载封建社会科举考试制度的不可移动文物之一(另一处是南京的贡院),见证了玉山文脉的传承和发展。

唐宋诗词、元代青花、明代城墙、清代考棚等,吸引众多游客慕名前来参观,感受传统文化魅力。“右相驰誉在丹青”的唐朝宰相、著名画家阎立本,归隐玉山独长眠;戴叔伦、杜牧、王安石、陆游等无数文豪大家流连玉山,挥笔成文、泼墨成章,留下了“家在故林吴楚间,冰为溪水玉为山”“安得此溪水,为我变春酿”“每向小亭风月夜,更疑山水有精神”“怀玉烟霞接武夷,我思祖德泪沾衣”等千古绝句。这些诗句不仅描绘了玉山的自然风光,也隐喻了玉山人崇尚文化、重视教育的情怀,让世人感受到玉山文脉传承的风姿。

怀万古山水之秀,携千年人文之胜,融楚风越韵于一身,回首处翰墨飘香,硕果满枝。玉山承袭崇文尚教、书礼治家的优良传统,激励着一代又一代玉山儿女潜心向学、干事创业。

展望新征程,勇立潮头。玉山县正以崇文为笔、善教为墨,聚力为党育人、为国育才,秉承崇文重教优良传统,擦亮“中国博士县”名片,在新时代画卷上续写文化兴盛、教育昌明的精彩篇章!

(记者 张和清 邱荣燕)