今日客满,一周后才有房间空出。”江西省靖安县中源乡三坪村,民宿老板彭学辉挂断了当天第20个咨询电话,“7、8月订单收入预计能达到20万元,这是以前守着好山好水却不敢想的。”

“中源乡森林覆盖率接近90%。”中源乡民宿协会会长钟巍接过话茬,因夏季保持在22℃左右的凉爽天气,这里因地制宜发展避暑经济,一度一房难求,带动周边村民户均年收入从1万元提高到15万元以上。

雨后的中源乡云雾缭绕,青翠的山林、层叠的田园与山间的民宿构成一幅水墨画卷。人民网记者 时雨摄

在这片曾以“红土地”闻名的赣鄱大地上,一场关乎生态与发展的“大账”正在重新演算。作为首批国家生态文明试验区,江西省依托得天独厚的生态资源,坚持生态优先,绿色发展,走出了一条生态保护与经济发展协同共生的新路径。

画卷修复,“生态伤疤”重披绿装

站在萍乡市湘东区冬瓜槽最高处远眺,连片的绿色涌入眼帘。成群的白鹭在田间“起舞”,与来回穿梭的农耕机相映成趣,构成一幅和谐的美丽生态画卷。

“经过三年多时间,冬瓜槽终于完全变了样。”萍乡市自然资源和规划局湘东分局局长段建辉感慨。

以前的冬瓜槽是啥样?“晴天一身灰,雨天一身泥,就是一片采矿废墟。”村民们一提起便摇头。

冬瓜槽采矿区经过生态修复后长出茵茵绿草,牛吃草、鸟飞翔,展现出美丽的生态画卷。人民网记者 时雨摄

作为江南重要煤炭基地,这里300多家小窑煤井曾留下3800亩“生态伤疤”——基岩裸露、煤矸石成山、污水横流。

转折始于2021年12月,湘东区投入3.4亿元,启动冬瓜槽生态修复工程。

治理过程中,当地坚持“宜耕则耕、宜林则林、宜建则建、宜水则水、宜草则草、宜景则景”的系统思维,实施“一矿一策”。

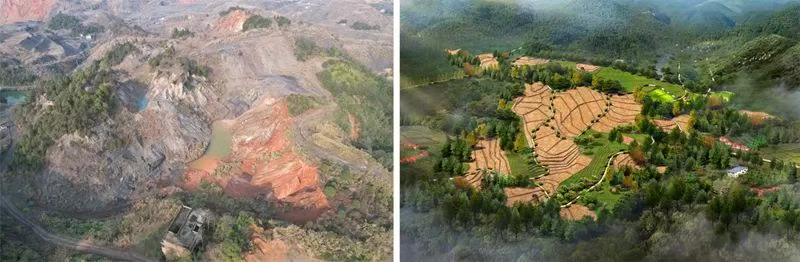

冬瓜槽治理前后对比图。萍乡市自然资源和规划局湘东分局供图

“我们将地块相对集中、地形平坦的土地整治为耕地,将海拔较高的山顶山腰整治为林地。”段建辉如数家珍,以前采煤留下的污水坑,如今也被改造为优质水库,保障了农田灌溉。

车行冬瓜槽,山路蜿蜒。偌大的生态修复区,各种灌木错落有致,路边芳草迎风摇曳,一块块稻田在阳光的照射下波光粼粼,玉米杆挨挨挤挤,一片金黄。

大余县浮江乡生态修复后的矿山绿意盎然。人民网 朱海鹏摄

这样的蜕变只是江西生态修复的缩影:上饶市望仙谷将废弃矿山打造成日均接待上万人次的文旅IP,大余县把钨矿遗址改建为生态公园……

“江西统筹山水林田湖草沙一体化保护修复工作,作为全国首个出台矿山生态修复省级法规的省份,完成历史遗留废弃矿山生态修复面积40余万亩,每一寸绿,都是给生态还的‘老账’。”江西省自然资源厅二级巡视员焦三梓说。

林地焕新,“生态账本”越来越厚

8月8日一大早,信丰县金盆山林场护林员康俊润便背着水壶,开始了一天的巡护工作,“昨天刮了台风,得去看看有没有树被吹倒。”

记者跟随康俊润的脚步走进林场,一眼望去,整齐的林间距、挺拔的树干,令人赏心悦目。

“以前,林农自己管理林地,恨不得一棵挨着一棵种,重造轻管,杂灌长得比树高,森林质量始终难以提升。”康俊润说。

连片的杉木间距均匀。人民网 孔文进摄

变化源于2023年,江西被列入全国森林可持续经营试点重点省,28个国有林场参与试点,金盆山林场便是其中之一。

“以前自家管林地,缺技术、缺资金,守着绿水青山却赚不到钱。”林农邱二生面临的正是许多林农的普遍困境。

“开展森林可持续经营试点以来,我们创新推出‘国有林+集体林、国有林场+农户’等多种合作模式,破解了村民个人管护难、效益低的困局,让林农从‘单打独斗’变为‘抱团发展’。”在金盆山林场场长朱恩永的办公室,记者看到了一摞摞合同书。

“这是林场和邱二生签订的两份合同协议,去年他拿出634.1亩林地与林场合作经营,今年又追加了104亩。”朱恩永介绍,林农可选择场村共建、股份合作、托管经营等不同的形式与林场进行合作。

林木生长是个长期的过程,接过林农的林地后,金盆山林场通过科学抚育清除杂灌、选优培育优良植株,仅一年的时间,林木平均胸径增加了1cm,增幅达到38%。“修路费、伐木工人工资、运输费……”林农们掰着手指算道,相比自主经营,每年百亩林地能省下三四万元。

“森林可持续经营不仅优化了林分结构,提升了森林质量和景观效应,让国有林场的引领示范作用得以彰显,未来还能吸引社会资本发展林下经济、森林生态旅游、森林康养、投资民宿等产业,提高森林经营收入。”朱恩永信心满满。

航拍金盆山林场,绿意盎然。邱国伟摄

在江西1.56亿亩林地的版图上,这样的变革正在蔓延:

吉安市永丰县官山林场通过杉木大径材林下套种楠木,培育形成针阔混交复层异龄林,杉楠混交经营模式全周期效益预期可达每亩7万元。

抚州市广昌县推动林分结构改造,大力发展林间种植、林下套种的立体复合经营,创新“林+菌”“林+药”等“林+”经营方式,推动林下经济全链条发展,全县林下经济综合产值突破30亿元。

经过两年多试点,江西省根据不同生态区位、森林类型和经营状况,已总结提炼出29种森林可持续经营模式。试点面积由2023年的23.04万亩,增加到今年的80.4万亩。

风景独好,“生态饭碗”越端越稳

资溪县大觉山的悬崖边,“叮当”一声脆响,“悬崖动车”钻进云雾里。窗外,轨道像缠在山腰间的银线,穿插在云海和松树间,令人心旷神怡。

体验之余,记者不禁疑问:列车会不会给这片好风光造成污染?

“这是一款纯电驱动型列车,全长13.14公里,零碳零污染,绿色又环保。”大觉山景区行政总监戢党如笑着解答,这也是项目能落地深山的关键。

“动车”穿梭于资溪县大觉山的悬崖峭壁间。人民网记者 时雨摄

作为全国首个“5A级零碳景区”,“悬崖动车”推出不久便成了“网红”,游客“山一步没爬,景一处不落”。暑期,已有30万人次冲着“零碳”而来。

而在婺源县秋口镇石门村,清晨的古树群里藏着更珍贵的“客人”。“嘘——看那棵樟树后,蓝冠噪鹛出来了!”护鸟志愿者俞旺金压低声音,给围观的孩子们指——这种头顶蓝羽、肚腹金黄的鸟儿,全球仅存几百只,对栖息地挑剔得很。

20年前,沙洲上第一次发现蓝冠噪鹛,那时村里还是“穷窝窝”。“那时就想着护着它们,哪敢想能吃上生态饭?”俞旺金扶了扶胸前的望远镜,“现在不一样了,鸟儿每年4月到7月来繁殖,观鸟的人从全国各地涌来,村里许多人家开起了农家乐。”

为了让鸟儿住得安稳,村里立了硬规矩:沙洲全年禁入,繁殖期连河岸步道都围起来。“护不好鸟,谁还来?”俞旺金指着公告牌,“去年65万游客,都是来看鸟、看古树的,这生态饭,得捧着吃才长久。”

蓝冠噪鹛繁殖期间,游客不得进入。人民网记者 时雨摄

如今的江西,5家国家级生态旅游示范区、34家省级示范区像珍珠般镶嵌在青山绿水间。江西省文旅厅相关负责人介绍:“我们不搞‘一刀切’,避暑经济、观鸟研学、零碳景区,各有各的吃法,但都得守着一条——生态不能亏。”

行走赣鄱大地,江西正用一笔笔扎实的“生态账单”证明:算好生态账,绿水青山永远是最厚的家底,最稳的靠山。

来源:人民网江西