编者按:赣鄱大地,红色血脉激荡绵延,每一座纪念碑都是永不熄灭的火炬,每一段革命故事都是直抵人心的宣言。今年正值遵义会议90周年、抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年、中国人民志愿军抗美援朝作战75周年,在这承载着集体记忆的特殊年份,央广网记者踏上赣鄱红土,开启了一场守护与传承的寻访红色历史的征程。

央广网九江9月30日消息 “枪口对外,瞄准敌人。一枪打一个,一步一前进……”

一句句掷地有声的旋律,带着坚如磐石般的穿透力,在江西九江浔阳区的上空响起。

此刻,97岁的徐桂楠目光炯然如炬,上身微微前倾,嗓音沙哑,却字字千钧,每一个音节都像是从胸腔深处迸发出来。唱到动情处,浑浊的眼睛闪着耀眼的光芒。

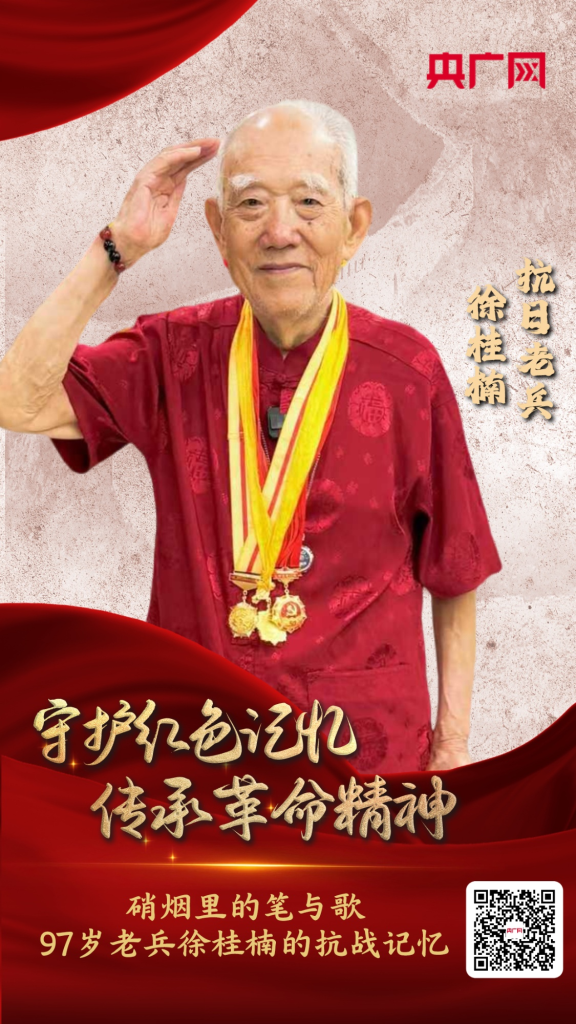

97岁老兵徐桂楠缓缓敬起军礼,目光如炬(央广网记者郇康新 摄)

血色岁月,少年志起

“我生于1928年,老家在安徽萧县,那会县城是个很安稳的地方。1938年,日本人来以后,把城墙都打破了。”回忆起这段过往,徐桂楠眼角微微泛起泪光。

战火四起,家国沦陷。年仅11岁的徐桂楠,亲眼见证了日寇的暴行。

“在老家萧县一个叫大胡庄的地方,有一天,日本人开汽车,尘土飞扬地直扑大胡庄来了,老百姓没上过战场,一看就害怕,四散逃跑。三辆日军军车在村口停下,日本人下车便开枪扫射。那时候是三八式的机关枪,‘啪’响了好一阵子……”老人沉默了许久,嘴唇微微颤抖:“打死了3个,打伤了2个,都是手无寸铁的老百姓。有一个是我表哥的小儿子,才七八岁,也给打死了。”

亲人的鲜血,无辜者的殒命,日寇的暴行……家仇国恨,如同滚烫的烙铁,在少年徐桂楠的灵魂深处烙下了永不磨灭的印记。抗日救亡的种子,也从此深埋心间。

15岁的抗日宣传先锋

“萧县沦陷后,日本人来了,我父亲就参加游击队了。”徐桂楠回忆起了参加抗战的经过,“当时生活比较困难,从城里讨饭逃出来的,后来我父亲看实在没办法,就把我带到义队去了。”

在义队的时间里,徐桂楠上过学,所以也被推荐至部队里的宣传队伍中去,但因年纪太小,行军的过程多有不便。1943年,徐桂楠正式加入了新四军第四师华中八分区萧县独立旅文工队,踏上了革命的征途,成为一名抗日宣传的先锋。

97岁抗日老兵徐桂楠正在讲述那段炮火纷飞的岁月(央广网实习记者王婕 摄)

“有时候到连队,给部队里头的那战士教唱歌、讲故事。”在行军过程中,徐桂楠用歌声点燃斗志,用故事凝聚人心。1945年,徐桂楠被调至彭雪枫师长领导的新四军四师十二旅政治部,开始负责《火线快报》的编辑工作。

“那时候没有打印设备,想要印刷文字,只有刻钢板。在蜡纸上刻钢板是件细活,不能急躁,讲究细心耐心,否则一不留神刻错一字,整张报废。”谈及当年的办报艰辛,徐桂楠记忆犹新。将文字编定后,徐桂楠便伏在简陋的木桌上,用铁笔在特制的蜡纸上一笔一画用力刻写。寒冬腊月,手指冻得僵硬;酷暑炎夏,汗水浸透稿纸。刻写完,再将蜡纸小心翼翼地覆在油印机的纱网上,用沾满油墨的滚轮均匀施压。油墨滚轮压过,一张张带着墨香、传递着前线战况与英雄事迹的快报便诞生了。

“印出来以后,我就发到连队和部队有关的机关去。”薄薄一张纸,承载着千斤重的信息与力量,成为战场上最独特的精神食粮。

为捕捉最真实、最鲜活的前线脉动,他也常常深入前线采访。“到部队里面,到前线去采访。”枪炮声成了采访的背景音,他穿行在战壕间,记录下战士们英勇杀敌的事迹和艰苦卓绝的斗争精神,再将这份精神通过油墨传递到更广阔的后方。这既是报道,也是徐桂楠汲取力量、坚定信仰的源泉。

“虽说是现在生活好,但不要忘掉过去”

日本投降后,那份当家作主的喜悦,至今忆起仍让他激动不已:“第一次解放县城的时候,虽然城墙都乱七八糟的,房子都没有了,但那心里高兴。日本人要投降了,老百姓要过好日子了。”

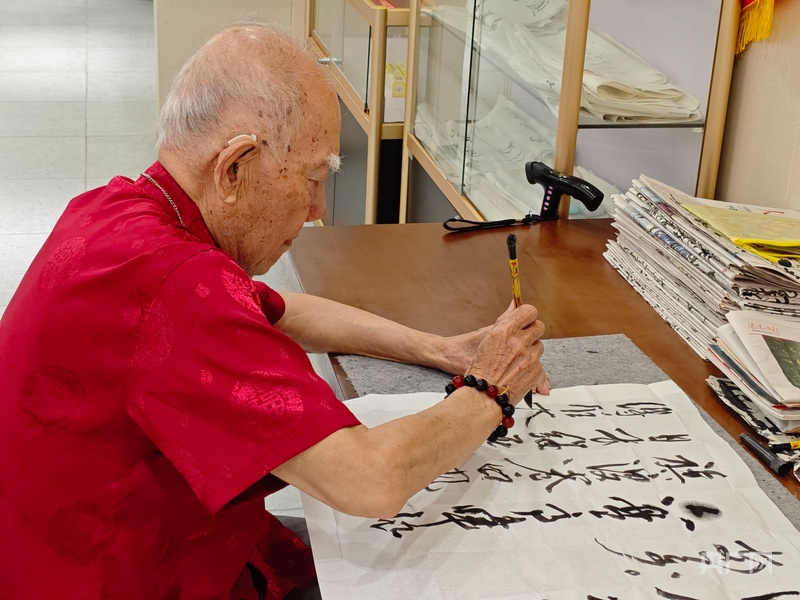

文工团出生的徐桂楠,至今仍保持着练习书法的爱好(央广网记者周蓓 摄)

如今,硝烟散尽,徐桂楠在浔阳区一家护理院安享晚年。午后,他常提笔研墨,悬腕书写,笔锋在宣纸上稳健行走。那专注的神情,一如当年刻写蜡纸时的严谨。老伴王瑞平则在一旁,或静静陪伴,或戴着老花镜阅读。徐桂楠对当下满怀感恩:“能活到这把年纪,当然幸福。”然而,安逸并未让他忘却历史的责任,历史的接力棒仍需要传递。

“我们那过去的生活是由苦到甜。现在的年轻人呢,是在和平时代生活着,一方面希望他们来享受当下来之不易的和平生活,另一方面要很好地进行学习,学出本事。”面对新时代的青年,这位饱经沧桑的老兵,目光深邃,语重心长,“一定要很好地进行学习这方面的东西,接触过去的历史。作为青年人要把共产党的精神传承下去,把新四军的铁军精神传达下去。虽说是现在生活好,但不要忘掉过去。”

老人胸前佩戴的三枚纪念章,闪烁着温润而永恒的光芒。

“我们是抗日的队伍,我们是铁的军!为我中华民族勇做自由人!”这歌声,穿过八十载的岁月,依然铿锵。

来源:央广网客户端