国际在线江西报道(记者 钟薇):初冬的于都河,薄雾轻笼,水流潺潺,仿佛仍在低声吟唱着91年前那场伟大远征的序曲。11月26日,“90后,90后的长征路”暨光影回溯九十载·赣南初心地的红色记忆活动采风团首站抵达中央红军长征集结出发地——于都。

中外青年及摄影师在此用镜头追寻红色足迹,聆听历史回响,见证这片热土上新长征路的生动实践。

渡口寻根:在历史原点感悟“集结出发”的伟力

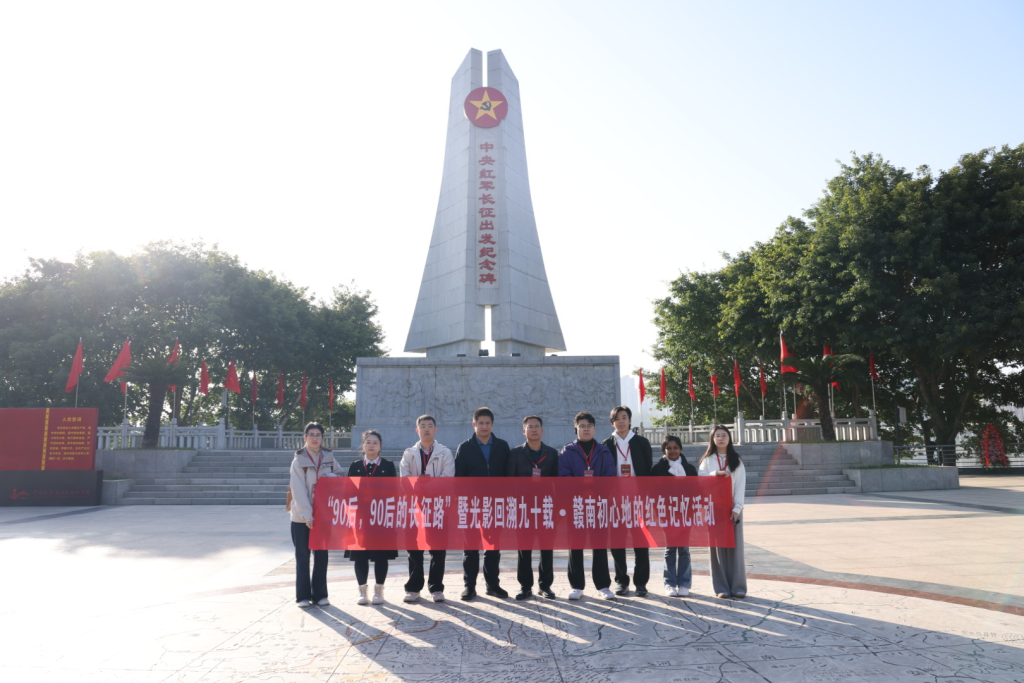

26日上午,采风团首站来到中央红军长征集结出发地纪念园。东门渡口的石板台阶、高高矗立的出发纪念碑……每一处都诉说着1934年那个秋天的壮烈与决然。

采风团在中央红军长征集结出发地纪念碑前合影 摄影 胡竹根

在东门渡口,讲解员动情讲述:“91年前,中央红军来到于都河畔渡河。这里没有桥,于都人民倾其所有,大力支援,架起了五座浮桥,把红军送上了漫漫征途……”历史的细节通过一件件文物、一幅幅照片扑面而来。

开国将军曾雍雅之女曾莹的声音在于都河畔显得格外深沉,她回忆道,父亲曾雍雅十七岁参加长征时,不知前路何方,却义无反顾,“只为给中国革命留下火种”。

“这份诀别,成了父亲心中永远的牵挂。”曾莹继续分享道,“1978年,他带着我回乡安葬奶奶。在村口,他抓起一把又湿又冷的红土,凝望村庄却迟迟不肯进去。他告诉我:‘当年我带着参加红军的34个同村伙伴,一个也没有回来。’他在瑞金武阳‘扩红’时招收的1000多名战士,又有几个看到了新中国的成立?”

这份深埋心底的痛,推动曾莹发起了“忠魂归根”活动。“我们沿着长征路线,在39个重要节点取回‘忠魂土’,让那些‘北上无音讯’的英烈们在出征的地方有了归处。”这段跨越时空的讲述,令在场采风团无不动容。

开国将军曾雍雅之女曾莹接受采访 摄影 胡竹根

外籍青年左鸣宇(BAT-ULZII ZOLBOO)感慨到:“学习了红军长征的历史后,我深感那是一个不可思议的、历史性的时刻,同时也是一段极为艰难的时期,但是,这段历史也充分展现了他们严明的纪律和坚韧不拔的精神。”

外籍青年参观中央红军长征集结出发地纪念馆 摄影 胡竹根

潭头探新:在振兴路上见证“幸福”的滋味

走进梓山镇潭头村,眼前的景象焕然一新:连片的富硒蔬菜大棚在阳光下熠熠生辉,白墙黛瓦的村居错落有致。

潭头村气象新、面貌美、活力足、前景好,依托富硒土壤优势,发展起富硒产业和红色旅游,组建旅游公司,开发研学、民宿、餐饮等项目,让曾经的“红土地”变成了如今的“致富田”。梓山镇潭头村党总支书记刘连云介绍道:“2019年5月20日以来,村里累计接待游客突破300万人。”

潭头村文化墙 摄影 胡竹根

“村集体收入从2018年的8万多元增长到2024年的300多万元,村民户均年增收超1万元。”书记指着村里“幸福都是奋斗出来的”标语说,“我们现在的目标就是,把村里几大产业做大做强,让游客来得了,留得住,给老表多分点红,让大家的日子越过越好。”中外青年们的镜头捕捉着村民的笑脸、丰收的蔬菜和现代化的设施,这里不再是传统的农村,而是一片充满希望的“幸福园”。

小道溯源:在密林深处触摸“初心”的印记

午后,采风团深入祁禄山镇,踏上被誉为“迄今为止保存最完整、最原生态”的红军长征小道。小道蜿蜒在古木林海之中,脚下是当年红军秘密行军的路径。

采风团重走红军长征小道 摄影 胡竹根

祁禄山镇副镇长赖秩峰介绍,这条小道见证了红三军团、红五军团等部队突破第一道封锁线的艰险历程。如今,当地在保护原貌的基础上,探索出“红色+古色+绿色”的三色融合发展模式,以红色资源为核心,结合井前村千年古村落的传统文化底蕴,依托90%森林覆盖率的生态优势,打造复合型旅游产品。全镇年接待游客达30万人次,村集体经济经营性总收入达464.85万元。

红军长征小道上复原的遗迹 摄影 胡竹根

“走在这泥泞小路上,你能切身感受到什么叫‘跋涉’。”一位90后摄影师喘着气说,“这和看展览的感受完全不同,是一种身体的记忆。”密林深处,登贤县苏维埃政府旧址、红五军团总军医处旧址保留着大量红军标语,为这段历史提供了无声却有力的见证。

从纪念园的宏大叙事,到潭头村的幸福实景,再到长征小道的亲身体验,于都之行为采风团勾勒出一幅“初心”与“新程”交融的壮阔图景。

历史的于都,为中国革命保存了星星之火;今天的于都,正沿着新时代的“长征路”奋力前行。中外青年的光影记录,不仅是对过去的回溯,更是一场跨越九十余年的“青春对话”,为向世界讲好中国故事的江西篇章,写下了于都的独特注脚。

来源:中央广电总台国际在线