“浮海途中,汪大渊秉持求实精神,对所过之地的山川、风土人情、物产等都“赋诗以记”。”

作者 | 刘飞云 熊亮

题图 | 汪大渊铜像

说起中国古代航海家,或许人们首先想到的就是郑和。其实在郑和之前,元代也有一位杰出的航海家,他一生两次出洋远航,涉足三大洲,总航程数万里,是世界上最早用文字记录大洋洲的人。

他就是南昌人汪大渊。1979年版《辞海》记载:“就清中叶以前有姓名可知的中国航海家而论,其游踪之广远,汪氏当居前列。”西方学者称他为“东方的马可·波罗”,其著作《岛夷志略》被列入“影响中国的100本书”。

7月11日是中国航海日。今天,让我们循着赣江的涛声,一同重溯这位南昌“崽俚仔”的传奇航程。

汪大渊与《岛夷志略》。

江南水乡孕育的海洋梦想

汪大渊,字焕章,元朝江西隆兴路南昌县灌城乡悬榻里(今南昌市青云谱区施尧村汪家垄)人,是元末杰出的大旅行家和民间航海先驱。

南昌自古便是赣江黄金水道上的重要城邑。南朝《豫章记》描述为“水路四通,地方千里,山川特秀,咽扼荆楚,翼蔽吴越”,《滕王阁序》更是让南昌名扬天下。唐宋时期,南昌不仅是“垂杨夹道三千户”的繁华之都,更是当时重要的造船基地,以能造“载人一千、载重几万石”的“洪州造”大海船闻名。

“舟船之盛,尽于江西。”南昌码头“舸舰迷津”,赣江江面“连樯数万舟”,其造船业相当发达,隋唐时就造出世界上最大的商船,元代时更成为朝廷制造东征军用海船的基地之一。

造船与河运皆繁荣的南昌,成为汪大渊心向大海的摇篮;江南水乡的舟楫文化以及江右商帮的开放基因,又为少年汪大渊埋下了探索世界的“蓝色种子”。

汪大渊自幼博览群书,对《史记·货殖列传》尤为着迷,十分崇拜为撰写《史记》而行遍九州的司马迁。他还喜爱阅读《岭外代答》《诸蕃志》等关于海外风土人情的游记,但深感“海外之风土,国史未尽其蕴”,虽此时只能“纸上神游”,却已立志远洋海外,渴望亲身丈量世界。

元代科举时断时续,出身商贾之家的汪大渊,既不受功名束缚,又觉科举无望,反而坚定了“为司马子长之游”的航海志向,决心踏万里浪,观百国情,著传世书。

他一生未仕,却能与江西大儒虞集赋诗唱和,还与“好蹴鞠,喜音乐”潮人才子张翥交游称友并请其为著作《岛夷志略》作序,足见其交友甚广、才气非凡。

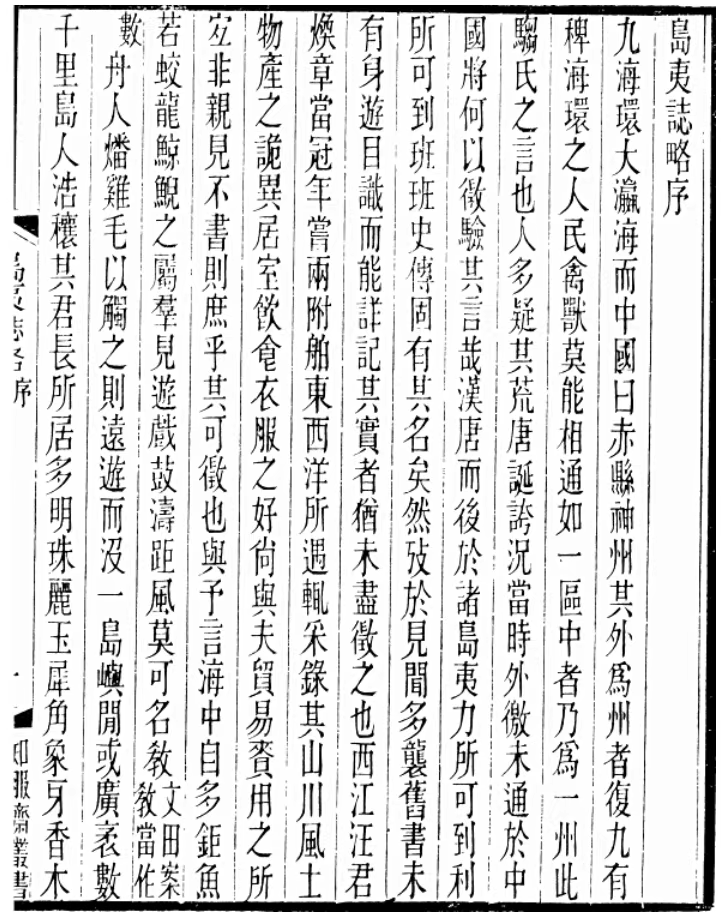

《岛夷志略》序。

中世纪中国最年轻的航海家

蒙元王朝陆海疆域辽阔,国内造船业与航海业也极为发达,此时东西方经济文化交流鼎盛。汪大渊借着时代东风,凭借殷实的家底,勇敢地走向世界。

17岁时,汪大渊随家人闯荡泉州,这座“涨海声中万国商”的城市,给他带来很大的震撼。元代大儒吴澄记载泉州为“番货远物,异宝奇玩之所渊,殊方别域富商巨贾之所窟宅,号为天下最”,马可·波罗也描述其“商货宝石珍珠输入之多不可思议”。

时为“东方第一大港”的泉州,成就了汪大渊的“海洋梦”。他通过向巨舶船主咨询航程,顺利搭伙附舶远航。大约在1330年冬,19岁的汪大渊带着小商队和大量丝瓷茶等货物,从泉州港搭乘远洋商船出海,开启了史诗般的首航,并于1334年夏秋季返回泉州。1337年冬至1339年夏秋,他再度出洋复归。

两度附舶出海,他到过亚洲、非洲、大洋洲等地,最远到达北非的摩洛哥,还造访过麦加城。2022年12月8日,习近平总书记在沙特《利雅得报》发表的署名文章曾专门提到:“700年前,中国元代汪大渊曾到达麦加,描绘麦加‘风景融和,四时之春,田沃稻饶,居民乐业’。

”他是第一个到达并记载阿拉伯马格里布印度洋沿岸的中国人,也是世界上最早用文字记录大洋洲的人,比欧洲人早200余年。

“少负奇气”的汪大渊出洋总航程十数万里,既亲见各种奇幻景象,也历经无数奇险。他遭遇过马六甲海峡“急水湾”暗流汹涌、马尔代夫暗礁利如锋刃的凶险,也亲历过在新加坡龙牙门与猖獗海盗对战数日的劫难,但最终都化险为夷。

汪大渊初次远航时仅19岁,比郑和首次下西洋时小15岁。汪大渊1330年第一次出洋,比郑和早75年,比哥伦布早了162年,他无疑是中国古代伟大的民间航海家。

南昌是《岛夷志略》的首刊首发地

两度万里海航,鲸波浩渺,“足迹几半天下”。浮海途中,他秉持求实精神,对所过之地的山川、风土人情、物产等都“赋诗以记”。

首航归来后,1334年至1337年间,他尝试民间视角下的“全球化”书写,将游历笔记“书以记之”,整理出《岛夷志》初稿。第二次海归后又用新见闻补充,如书中《暹》条记载的“暹国于至正己丑夏五月,降于罗斛”,是根据他1349年5月17日之后在泉州获得的最新消息补充的。

1349年冬季,汪大渊路过泉州,恰逢江西老乡、时任泉州监郡偰玉立重修《清源郡志》,吴鉴负责续修日常工作。吴鉴看完《岛夷志》后十分满意,商议将其附在《清源续志》后,并为之作序。汪大渊呕心沥血十余年精心撰写的《岛夷志》,终于完成了从商旅日志到正史典籍的升华。

为“以广其传”,汪大渊又请因病寄居在泉州的翰林修撰张翥为《岛夷志》作序。后他回到故乡南昌,将书稿节录易名为《岛夷志略》,并刻印成单行本传世。值得一提的是,南昌是《岛夷志略》的首刊首发地,后世流传的各种抄本和刻本皆源于此。

汪大渊以平民视角记录文明交融,呈现文化互鉴的真实镜像。他用印尼坤甸的“敬爱唐人,醉则扶归”、帝汶岛有吴姓泉州商人定居、元军病残官兵留居加里曼丹等实例记载华侨足迹;以伊朗马鲁涧酋长是河北陈姓临漳人的移民后裔、麦加城“田沃稻饶”、爪哇女王以女性治国获其赞誉等事例描述异域风情。

这些细致真实、鲜活可爱的记载,超越官方史书的宏大叙事,展现了民间交往的温度。全书多处体现中国在海外受尊重欢迎的情形,暗含了国人远游“盖以表国朝威德如是之大且远也”的精神气魄。

《岛夷志略》是古代中外交通地理、经贸志和亚非风俗志,全书二万多字,一卷一百条,除最后一条外,均为作者亲睹所记,涉及220余地,自我国澎湖、台湾始,述及东南亚、南亚、西亚以至东西非海岸,内容涵盖地理位置、自然地貌、物产风俗等,堪称元代“海上丝绸之路百科全书”。

虽然该书在当时未吸引太多关注,仅被《新元史》《寰宇通志》《大明一统志》等部分官志引用,无缘明代《永乐大典》,但后来逐渐被甄选为精品社科读本,对后世深远影响,被官方和私人藏家奉为珍品。

作为中外交往史必读之书,它上承南宋《岭外代答》《诸蕃志》,下启《瀛涯胜览》《星槎胜览》诸书,四库馆臣评价其“皆亲历而手记之,究非空谈无徵者比”,在中外交通史上价值不菲。

近代土耳其、埃及、东非出土的元代青花瓷,也印证了其史料价值。该书于1867年后被西方学者研究并译成英、法、日等多种文字流传,学界公认其对世界历史、地理有重大贡献。

汪大渊两次航海成功,反映出明代之前江西一流的造船、航海、经商水平。江西作为瓷都所在地,《岛夷志略》中有40余处提及瓷器贸易,也印证了景德镇青花瓷的国际地位和元朝海外贸易的繁荣。

汪大渊这位从赣江走向世界的传奇人物,以其非凡经历和伟大著作,为中国航海史和中外文化交流史留下了浓墨重彩的一笔,值得所有人铭记。

来源:当代江西